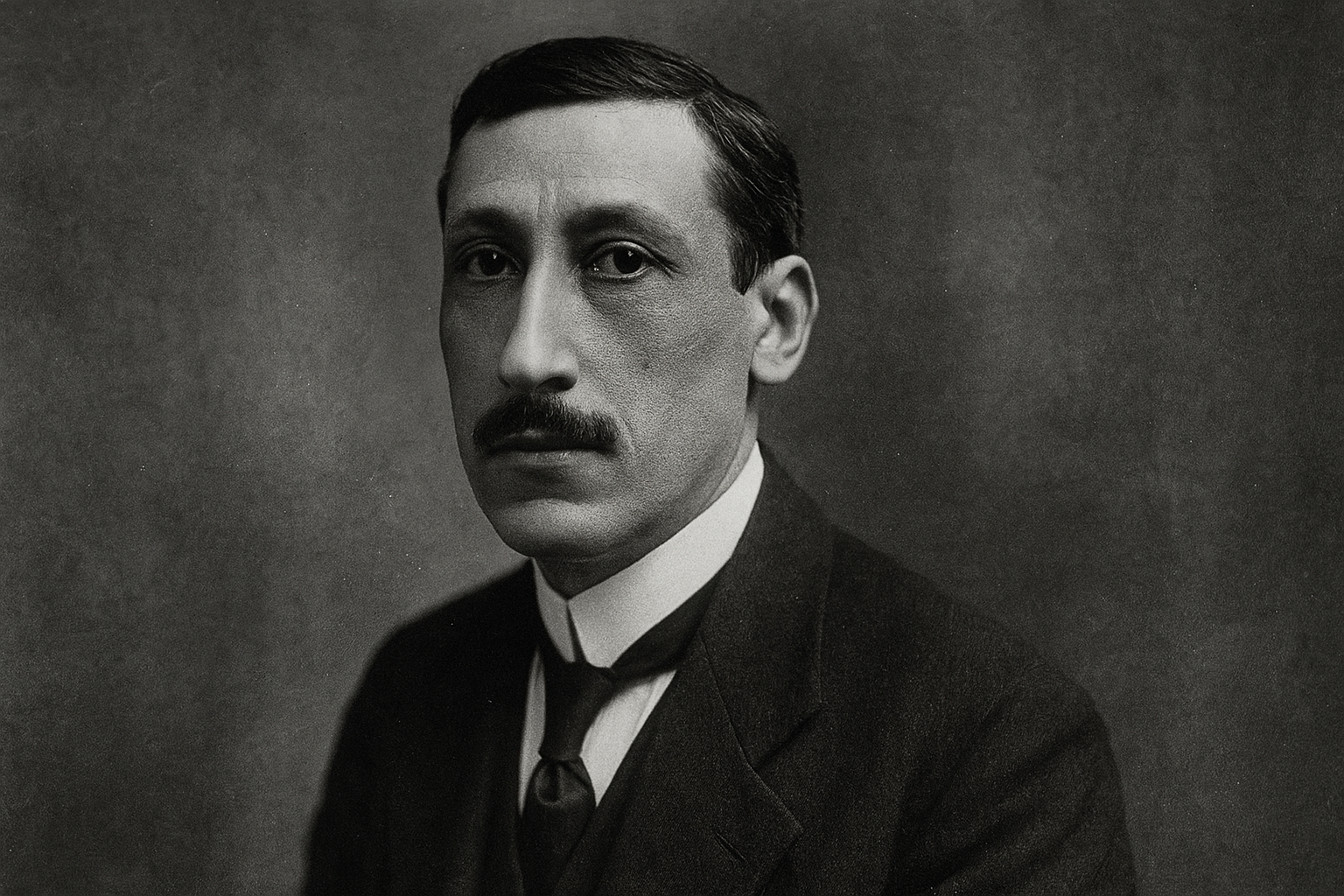

René Guénon (1886-1951) demeure une « figure inclassable de l’histoire intellectuelle du XXe siècle ». Son œuvre, d’une densité et d’une intransigeance rares, se déploie à contre-courant de toutes les tendances philosophiques de son temps. Loin de chercher à bâtir un système original, l’ambition de Guénon fut de restaurer et d’exposer les principes d’une métaphysique qu’il jugeait universelle et intemporelle, la « Tradition primordiale ». Cette posture inaugurale le situe d’emblée en rupture radicale avec la pensée moderne, qu’il ne considère pas comme une étape du progrès humain, mais comme une anomalie, une déviation sans précédent dans l’histoire de la civilisation. Il ne se présente ni comme un philosophe ni comme un historien des religions, mais comme le simple transmetteur d’une connaissance d’origine « non-humaine », dont les formes traditionnelles authentiques ne sont que les adaptations contingentes.

Mon objectif est d’explorer le paradoxe central qui structure la vie et l’œuvre de René Guénon : celui d’un penseur radicalement anti-moderne qui, par sa trajectoire singulière de « chercheur spirituel » et par l’influence souterraine mais profonde qu’il a exercée, constitue un phénomène intellectuel éminemment moderne. Comment sa quête personnelle d’une « transmission spirituelle authentique », née de sa déception précoce des milieux occultistes parisiens, a-t-elle pu engendrer un édifice doctrinal d’une telle ampleur ? Comment sa critique implacable de la modernité, formulée il y a près d’un siècle, continue-t-elle de résonner et d’irriguer des courants de pensée aussi divers que contradictoires, de la quête spirituelle individuelle aux idéologies politiques les plus radicales ? Pour répondre à ces interrogations, mon analyse suivra un plan logique en trois temps. La première partie retracera son itinéraire biographique et intellectuel, matrice indispensable à la compréhension de la genèse de sa pensée. La seconde partie se consacrera à la dissection de l’architecture doctrinale de son œuvre, en articulant les principes métaphysiques fondamentaux et la critique du monde moderne qui en découle. Enfin, la troisième partie évaluera les résonances complexes de son héritage, de la fondation de l’École Traditionaliste à sa réception critique et aux controverses qui, aujourd’hui encore, entourent sa figure et sa pensée.

La Quête d’une transmission authentique

Le parcours biographique de René Guénon n’est pas un simple contexte anecdotique ; il est la clé de voûte de son œuvre. Sa vie entière peut être lue comme une quête méthodique et intransigeante d’une légitimité spirituelle, d’une filiation authentique qu’il ne parvient à trouver ni dans le catholicisme de son enfance, ni dans les cénacles ésotériques de sa jeunesse, mais qu’il identifiera finalement dans les traditions orientales.

Des cénacles parisiens à la critique de l’occultisme

Au tournant du XXe siècle, Paris est un véritable laboratoire du surnaturel, un foyer d’effervescence où se côtoient spiritisme, occultisme et sociétés secrètes en tout genre. C’est dans ce milieu foisonnant que le jeune René Guénon, étudiant brillant en mathématiques et en philosophie, originaire d’une famille catholique de Blois, fait ses premières armes intellectuelles. Il s’immerge avec une curiosité méthodique dans cet univers, fréquentant assidûment les cercles dirigés par des figures de proue de l’occultisme français comme Papus (Gérard Encausse). Il rejoint successivement l’Ordre Martiniste, l’Ordre du Temple Rénové et l’Église Gnostique de France, allant jusqu’à fonder et diriger une revue, La Gnose, où il publie, sous le pseudonyme de T. Palingenius, ses premiers articles doctrinaux entre 1909 et 1912.

Toutefois, cette immersion est de courte durée. Guénon acquiert très vite la conviction que ce milieu effervescent, loin d’être le dépositaire d’une sagesse ancestrale, n’a reçu « aucune transmission spirituelle authentique ». Il y voit un ensemble hétéroclite de constructions modernes, de syncrétismes hasardeux et d’initiations autoproclamées, dépourvues de toute filiation régulière. Sa rupture avec Papus, consommée lors du Congrès spiritualiste et maçonnique de 1908 sur la question doctrinale de la réincarnation qu’il rejette catégoriquement, est un acte fondateur. Pour Guénon, ces mouvements ne sont qu’une parodie de la spiritualité, une forme de « néo-spiritualisme » qui n’est que du « matérialisme transposé dans un autre domaine ». Il les dénonce comme une manifestation de la confusion moderne, une « contre-initiation » qui singe les formes traditionnelles tout en en inversant les principes fondamentaux.

Cette expérience négative est la matrice de toute sa pensée ultérieure. L’édifice doctrinal guénonien se construit en opposition systématique à ce qu’il a observé et rejeté dans l’occultisme parisien. Chaque défaut qu’il y identifie devient le contrepoint d’un principe cardinal de sa propre doctrine. Au syncrétisme et à l’invention moderne des théosophes et des spirites, il opposera l’orthodoxie et l’origine primordiale de la Tradition. À l’individualisme et au primat de l’expérience psychique des médiums, il opposera la transmission supra-individuelle et la primauté de l’intellect pur. À l’absence de filiation légitime, il opposera la nécessité absolue d’une chaîne de transmission ininterrompue. Ses premiers grands ouvrages, Le Théosophisme, histoire d’une pseudo-religion (1921) et L’Erreur spirite (1923), ne sont donc pas de simples polémiques ; ils sont les fondations négatives, le négatif photographique sur lequel tout son système positif sera développé. Sa pensée, bien qu’elle se présente comme une pure exposition de principes intemporels, naît ainsi d’une démarche dialectique et réactive face à la modernité spirituelle de son temps. C’est en définissant ce que la Tradition n’est pas qu’il forge les critères stricts de ce qu’elle doit être : la régularité initiatique, la filiation et le rattachement à une forme orthodoxe.

Le Rattachement aux Traditions Orientales

Déçu par l’Occident, Guénon se tourne vers l’Orient, non par exotisme, mais par une conviction intellectuelle : c’est là que la véritable métaphysique, oubliée ou dégradée en Occident, a été préservée dans sa pureté originelle. Il entreprend une étude approfondie des doctrines orientales, qu’il aborde non en orientaliste ou en historien, mais en métaphysicien cherchant à exposer une « science sacrée ». Il trouve dans l’Advaita Vedanta, particulièrement dans l’interprétation non-dualiste du maître Shankara, l’expression la plus pure, la plus directe et la plus rigoureuse de la Tradition primordiale. Ses ouvrages majeurs de cette période,

Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues (1921) et surtout L’Homme et son devenir selon le Vêdânta (1925), ne sont pas des travaux d’érudition académique mais des exposés doctrinaux visant à rendre accessibles à un public occidental les principes fondamentaux de la métaphysique universelle.

Cependant, la connaissance théorique, si pure soit-elle, est insuffisante pour Guénon. La métaphysique n’est pas une spéculation, mais une connaissance qui doit mener à une réalisation effective. Il cherche donc un rattachement initiatique, une transmission vivante. Il le trouve dans l’ésotérisme islamique, le Tasawwuf (soufisme). Les sources confirment qu’il fut initié entre 1910 et 1912, alors qu’il n’avait que 24 ans, prenant le nom d’Abdel Wâhid Yahya (« Jean, Serviteur de l’Unique »). Ce choix n’est pas anodin. Pour Guénon, l’Islam, et plus spécifiquement le soufisme, représente la dernière forme traditionnelle complète, orthodoxe et accessible en Occident. Il y voit une voie initiatique par excellence, un ésotérisme parfaitement intégré à son cadre exotérique (la loi islamique, la sharî’a), ce qui garantit sa régularité et son authenticité.

Pendant près de deux décennies, cette appartenance à l’Islam restera une affaire strictement intérieure et confidentielle. En 1912, peu après son initiation, il se marie selon le rite catholique avec Berthe Loury et poursuit sa vie d’intellectuel et d’enseignant à Paris. Ni sa femme, fervente catholique, ni même ses plus proches collaborateurs comme Paul Chacornac, ne semblent avoir été au courant de son rattachement à l’Islam avant son départ pour l’Égypte. Cette discrétion s’explique par sa conception même de l’ésotérisme, qui est par nature non prosélyte et intérieur, mais aussi par le contexte social et culturel d’une France où la conversion d’un intellectuel à l’Islam aurait été difficilement comprise. Son adhésion n’est d’ailleurs pas une « conversion » au sens commun d’un reniement passionnel, mais le choix réfléchi d’une « forme » traditionnelle qu’il juge la plus apte, à ce moment de l’histoire, à permettre une véritable réalisation spirituelle.

L’Ermite du Caire

Le tournant décisif de son existence survient en 1930. Après le décès de sa première femme en 1928, Guénon quitte définitivement la France pour Le Caire. Ce départ n’est ni une fuite, ni un exil, ni même un voyage d’études. C’est l’aboutissement logique et nécessaire de toute sa quête : mettre enfin en accord sa vie extérieure avec ses principes intérieurs, vivre au sein d’une société encore rythmée par les prescriptions d’une tradition vivante.

Au Caire, il adopte un mode de vie entièrement et ouvertement musulman. Il se remarie avec la fille d’un cheikh, Fatima Ibrahim, fonde une famille, et mène une existence de musulman pieux, fréquentant assidûment la mosquée. Il obtient la nationalité égyptienne en 1949. Il devient, selon l’expression de son biographe Xavier Accart, « l’ermite de Duqqi », du nom du quartier où il réside. Menant une vie simple, retirée, presque invisible, il continue de rédiger son œuvre monumentale. Il envoie ses articles en France pour la revue Le Voile d’Isis, qui, sous son influence déterminante, est devenue Les Études Traditionnelles, l’organe principal de diffusion de sa pensée. Sa vie au Caire est la démonstration pratique de ses thèses : l’incarnation de la figure de l’intellectuel qui non seulement expose la Tradition, mais la vit au quotidien. Cette cohérence radicale entre la pensée et l’existence deviendra un élément central de son autorité et de sa postérité. Il s’éteint au Caire le 7 janvier 1951, son dernier mot, prononcé en arabe, étant « Allah ».

Ce choix final de l’Islam et de la vie en terre d’Islam ne peut se comprendre sans le replacer dans la perspective d’un double constat d’échec concernant l’Occident. La première impasse fut celle des milieux néo-ésotériques, qu’il rejeta comme inauthentiques et parodiques. La seconde, plus profonde et plus douloureuse, fut celle du catholicisme. Guénon avait un temps espéré pouvoir œuvrer à une restauration de la dimension ésotérique au sein même de l’Église, tentant de reconstituer une « élite intellectuelle » capable de renouer avec la métaphysique universelle. Il collabora activement à des revues catholiques comme Regnabit. Cependant, la publication de La Crise du monde moderne en 1927, où il laissait entendre que le redressement de l’Occident pourrait se faire sans l’Église, voire contre elle, provoqua une rupture définitive avec ses interlocuteurs catholiques, qui virent dans ses thèses une forme de gnosticisme inacceptable. Face à cette double impossibilité de trouver une voie initiatique régulière en Occident, l’Islam, auquel il était déjà rattaché intérieurement, n’apparut plus comme une option parmi d’autres, mais comme la seule et unique voie traditionnelle encore pleinement vivante, accessible et opérative, offrant à la fois un exotérisme structurant et un ésotérisme effectif. Son départ pour l’Égypte symbolise ainsi l’abandon de tout espoir de réformer l’Occident de l’intérieur et le choix d’une immersion totale dans la dernière grande forteresse de la Tradition.

L’édifice doctrinal

L’œuvre de René Guénon constitue un système doctrinal d’une cohérence absolue, où chaque élément découle logiquement des principes premiers. Sa critique radicale de la modernité n’est pas une simple opinion ou une posture réactionnaire ; elle est la conséquence directe de sa métaphysique. Exposer les principes et analyser la critique reviennent à observer les deux faces indissociables d’une même doctrine.

Le socle métaphysique

Au sommet de l’édifice guénonien se trouve le concept de « Tradition primordiale ». Il ne s’agit pas d’une tradition historique particulière, mais de la source supra-humaine, universelle et immuable de toute connaissance sacrée, révélée à l’humanité à l’origine de son cycle. Les différentes formes traditionnelles authentiques – l’hindouisme, le taoïsme, l’islam, le christianisme originel, etc. – ne sont que des adaptations de cette unique Tradition aux conditions spécifiques d’un temps et d’un lieu, des cristallisations partielles de cette vérité totale. La Tradition, avec un T majuscule, est donc ce qui est transmis (tradere) depuis cette origine, un héritage spirituel qui assure le lien entre le monde humain et les principes supérieurs.

L’accès à cette connaissance principielle relève de la métaphysique. Mais Guénon opère une distinction tranchée entre la métaphysique et la philosophie. La philosophie, telle qu’elle s’est développée en Occident depuis les Grecs, est pour lui un savoir purement humain, rationnel, discursif et systématique. La métaphysique, au sens traditionnel, est la connaissance supra-rationnelle des principes universels, une connaissance qui dépasse le domaine de l’être individuel. Son instrument n’est pas la raison dialectique, mais « l’intuition intellectuelle », une faculté de perception directe et immédiate de la vérité, qui transcende la dualité du sujet et de l’objet et qui est, en son fond, une identification du connaissant et du connu. L’œuvre de Guénon se veut donc une pure exposition de cette connaissance, et non une spéculation philosophique personnelle.

Chaque forme traditionnelle authentique s’articule, selon Guénon, autour de deux aspects complémentaires et hiérarchisés : l’exotérisme et l’ésotérisme. L’exotérisme est l’aspect extérieur, public et collectif de la tradition : la religion, avec ses dogmes, ses rites, sa morale. Il s’adresse à tous et vise le salut de l’individu. L’ésotérisme est le noyau intérieur, la doctrine métaphysique pure, qui s’adresse à une élite intellectuellement qualifiée et vise la Délivrance, c’est-à-dire la réalisation de l’Identité Suprême avec le Principe. L’ésotérisme est le cœur, l’exotérisme est le corps qui le protège. Il ne peut y avoir d’opposition entre les deux ; au contraire, l’accès à l’intérieur (ésotérisme) présuppose l’adhésion sincère et la pratique rigoureuse de l’extérieur (exotérisme).

Le langage par excellence de la métaphysique est le symbole. La pensée moderne, en le réduisant à une simple allégorie ou à une convention arbitraire, a perdu la clé de la connaissance sacrée. Pour Guénon, le symbole n’est pas une simple illustration ; il est une voie d’accès réelle aux réalités d’ordre supérieur, un pont jeté entre le sensible et le supra-sensible. La « science sacrée » est précisément la connaissance de ces symboles universels (la croix, le cœur, l’arbre du monde, le svastika, etc.) qui se retrouvent, avec une concordance frappante, dans toutes les traditions, témoignant de leur source commune. Ses ouvrages comme Le Symbolisme de la Croix ou le recueil posthume Symboles de la Science sacrée sont des applications magistrales de cette science, montrant comment un symbole peut servir de support à la connaissance métaphysique la plus profonde.

La critique de la Modernité

Armé de ces principes, Guénon porte sur le monde moderne un diagnostic implacable, développé principalement dans ses deux ouvrages les plus célèbres : La Crise du monde moderne (1927) et Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps (1945). La civilisation occidentale moderne n’est pas une civilisation parmi d’autres ; elle est une anomalie, une monstruosité dans l’histoire humaine, car elle est la seule à s’être développée en niant tout principe d’ordre supérieur. Elle est, par essence, une civilisation anti-traditionnelle.

Il identifie plusieurs symptômes de cette pathologie spirituelle. Le premier est le renversement de la hiérarchie normale entre la contemplation et l’action. Les sociétés traditionnelles, même celles portées à l’action comme l’Occident médiéval, reconnaissaient la supériorité de la connaissance contemplative sur l’action. Le monde moderne, au contraire, est entièrement tourné vers l’action, l’agitation incessante, le changement pour le changement, la vitesse croissante, ce qui conduit à une dispersion dans la multiplicité et à une incapacité à la concentration et à la synthèse. Cette primauté de l’action est la conséquence de la perte de l’intellectualité pure.

Les autres maux en découlent : le matérialisme, qui réduit toute réalité à la seule matière quantifiable ; le rationalisme, qui limite la connaissance à la seule raison humaine et nie l’existence de l’intuition intellectuelle supra-rationnelle ; et l’individualisme, qui, en faisant de l’individu la seule mesure de toute chose, nie toute hiérarchie légitime, qu’elle soit spirituelle (la supériorité de l’intellect sur le sentiment) ou sociale (le système des castes comme reflet d’une hiérarchie de natures), menant inéluctablement au chaos de l’égalitarisme et de la démocratie, qu’il considère comme le gouvernement de l’inférieur sur le supérieur.

La conséquence ultime de ce processus de dégradation est l’avènement du « Règne de la Quantité ». Dans un monde privé de tout principe qualitatif, tout est réduit au quantifiable. L’uniformité remplace l’unité, le nombre remplace la qualité, la mécanique remplace la vie. C’est la « solidification du monde », un état de matérialité maximale où la spiritualité se retire pour ne plus laisser place qu’à la matière dense, opaque et fragmentée.

Cette critique radicale n’est pas présentée comme une simple opinion sociologique ou politique. Guénon l’inscrit dans le cadre universel de la doctrine hindoue des cycles cosmiques (Manvantara). Selon cette doctrine, l’histoire humaine n’est pas un progrès linéaire, mais une descente cyclique à travers quatre âges. Le monde moderne correspond à la phase finale du quatrième et dernier âge, le Kali Yuga ou « Âge Sombre », une période d’obscurcissement spirituel maximal qui doit précéder la dissolution du cycle actuel et la restauration d’un nouvel Âge d’Or. L’adoption de cette grille de lecture est un geste rhétorique d’une puissance considérable. Elle permet à Guénon de valider sa critique en l’inscrivant dans une loi cosmique inéluctable, de disqualifier par avance toute idée de « progrès » comme un symptôme de la chute, et de se positionner lui-même en témoin lucide des « signes des temps », celui qui énonce une vérité métaphysique que ses contemporains, aveuglés par l’idéologie de leur époque, sont incapables de voir. La crise moderne n’est plus un accident historique, mais l’accomplissement nécessaire d’un destin cyclique. Contester ce diagnostic ne revient plus à débattre d’une analyse politique, mais à ignorer une loi de l’univers, ce qui confère à son discours une autorité prophétique et le rend imperméable à la critique historique ou sociologique.

La Voie de la réalisation

Face à cette fin de cycle, Guénon ne propose aucune solution collective d’ordre politique ou social, qu’il juge illusoire. La seule issue est individuelle et d’ordre spirituel : une démarche de « réalisation » qui vise à s’extraire des limitations de la condition humaine. Il opère ici une distinction capitale entre la voie initiatique et la voie mystique. La mystique, typique selon lui du christianisme post-médiéval, est une voie passive : l’individu se contente de recevoir des grâces, des visions ou des états spirituels de manière incontrôlée, sans méthode ni préparation doctrinale, ce qui l’expose à toutes sortes d’influences, y compris d’ordre inférieur. L’initiation, au contraire, est une voie active et méthodique. Elle commence par une « prise d’initiative » de l’individu qui, grâce à une transmission d’influence spirituelle conférée par un rite et une organisation régulière, s’engage sur un chemin de connaissance sous un contrôle rigoureux.

Face à cette fin de cycle, Guénon ne propose aucune solution collective d’ordre politique ou social, qu’il juge illusoire. La seule issue est individuelle et d’ordre spirituel : une démarche de « réalisation » qui vise à s’extraire des limitations de la condition humaine. Il opère ici une distinction capitale entre la voie initiatique et la voie mystique. La mystique, typique selon lui du christianisme post-médiéval, est une voie passive : l’individu se contente de recevoir des grâces, des visions ou des états spirituels de manière incontrôlée, sans méthode ni préparation doctrinale, ce qui l’expose à toutes sortes d’influences, y compris d’ordre inférieur. L’initiation, au contraire, est une voie active et méthodique. Elle commence par une « prise d’initiative » de l’individu qui, grâce à une transmission d’influence spirituelle conférée par un rite et une organisation régulière, s’engage sur un chemin de connaissance sous un contrôle rigoureux.

Le but de l’initiation est la réalisation effective des « états multiples de l’Être ». Pour Guénon, l’état humain, avec ses modalités corporelle et subtile, n’est qu’un état de manifestation parmi une infinité d’autres, s’étendant « horizontalement » et « verticalement » à partir du Principe. La réalisation spirituelle consiste à prendre conscience de ces états supra-individuels, à traverser les hiérarchies de l’être, pour atteindre finalement l’état absolument inconditionné, la « Délivrance » (Moksha dans la tradition hindoue), qui est l’Identité Suprême avec le Principe (Brahman). Cette doctrine vertigineuse est exposée dans ses ouvrages les plus ardus, Les États multiples de l’Être et L’Homme et son devenir selon le Vêdânta.

Dans cette perspective, les traditions orientales jouent un rôle paradigmatique. L’Advaita Vedanta fournit le cadre doctrinal le plus clair et le plus explicite pour comprendre la nature de cette réalisation : l’identité fondamentale entre le soi individuel (Atman) et le Principe suprême (Brahman). Le Soufisme, quant à lui, fournit la méthode initiatique pratique et la filiation régulière nécessaires pour s’engager sur cette voie en Occident. La doctrine hindoue offre la carte, et la voie islamique le véhicule.

Postérité, influences et controverses

L’héritage de René Guénon est aussi profond que complexe. Son œuvre, bien que marginale dans les circuits académiques, a engendré une véritable école de pensée, influencé des esprits majeurs du XXe siècle et continue de susciter des adhésions ferventes comme des rejets virulents, notamment en raison de ses implications politiques.

L’école traditionaliste et ses ramifications

Guénon est le fondateur de ce qu’il est convenu d’appeler l’École Traditionaliste ou le pérennialisme. Ce courant de pensée, qui s’est développé au cours du XXe siècle, repose sur l’affirmation de l’existence d’une vérité métaphysique une et universelle, une sophia perennis (sagesse pérenne), qui constitue le noyau ésotérique commun à toutes les grandes religions du monde.

À ses côtés, l’autre figure fondatrice de ce courant est l’historien de l’art et métaphysicien anglo-cingalais Ananda Coomaraswamy. Leur pensée et leur style sont profondément complémentaires. Là où Guénon procède de manière « verticale », par une exposition de principes métaphysiques abstraits, avec une rigueur quasi mathématique et un détachement des sources textuelles, Coomaraswamy procède de manière « horizontale », en étayant ces mêmes principes par une érudition massive, puisée avec une méticulosité de savant dans les écritures, les mythes et les œuvres d’art d’une multitude de traditions. Guénon est le métaphysicien pur qui expose la doctrine de manière déductive ; Coomaraswamy est le savant qui en démontre l’universalité de manière inductive.

Le continuateur le plus important, et sans doute le plus influent de Guénon, fut le métaphysicien et artiste suisse d’origine allemande Frithjof Schuon. Celui-ci, tout en reprenant le socle doctrinal guénonien (Tradition, ésotérisme, critique de la modernité), y a intégré des dimensions que Guénon avait largement laissées de côté. Schuon a ainsi souligné l’importance de la beauté comme voie d’accès au Vrai, et a accordé une place centrale à la prière, à la vertu et à la dimension esthétique de la spiritualité. Surtout, il a développé une approche plus ouverte des possibilités initiatiques, notamment au sein du christianisme, affirmant la validité de l’invocation du Nom de Jésus comme voie de réalisation, une thèse qui provoqua sa rupture définitive avec Guénon à la fin des années 1940. Contrairement à Guénon, qui s’est toujours défini comme un simple expositeur de doctrine refusant d’avoir des disciples , Schuon a pleinement assumé le rôle de maître spirituel (cheikh), fondant en Europe une branche de la tariqa soufie Shâdhiliyya-Alawiyya, la Maryamiyya, qui a attiré de nombreux intellectuels occidentaux.

Cette divergence illustre un paradoxe fondamental de la postérité guénonienne. L’œuvre de Guénon, qui postule l’Unité principielle, a paradoxalement engendré une postérité marquée par la divergence et le conflit, notamment entre les « guénoniens de stricte obédience » et les disciples de Schuon. Cette fragmentation semble être une conséquence directe de la nature même de son œuvre : en se limitant à une pure exposition de principes et en refusant de donner des directives pratiques précises sur la manière de « vivre la Tradition » dans le monde moderne, il a laissé un champ libre à des applications et des interprétations radicalement différentes. Chaque successeur a tenté de combler ce vide opératif selon sa propre nature : Schuon par la fondation d’une voie spirituelle concrète, Coomaraswamy par l’érudition, et d’autres, comme nous le verrons, par l’action politique. L’œuvre qui visait à restaurer l’Unité est ainsi devenue la source d’une multiplicité de courants, illustrant la tension inévitable entre la pureté du principe et les contingences de sa manifestation dans le monde. Le courant traditionaliste s’est ensuite poursuivi avec des figures notables comme Titus Burckhardt, Martin Lings ou Seyyed Hossein Nasr, qui ont tous contribué à diffuser et à approfondir cette perspective.

Une réception paradoxale

La réception de l’œuvre de Guénon est marquée par un profond paradoxe. D’un côté, elle a exercé une influence souterraine mais déterminante sur des figures majeures et très hétéroclites de la vie intellectuelle et artistique du XXe siècle. On retrouve sa trace chez des surréalistes comme André Breton, des écrivains et poètes du Grand Jeu comme René Daumal, mais aussi chez Antonin Artaud, Raymond Queneau, ou encore chez des penseurs comme Simone Weil et l’historien des religions Mircea Eliade, qui a reconnu sa dette envers lui.

De l’autre côté, Guénon reste une figure largement ignorée, voire méprisée, par la philosophie universitaire officielle. Sa tentative de soutenir une thèse de doctorat sur les doctrines hindoues a échoué, le célèbre indianiste Sylvain Lévi lui reprochant, non sans pertinence du point de vue académique, de chercher uniquement à justifier ses idées préconçues plutôt qu’à analyser les faits de manière critique. Son anti-historicisme radical, son rejet de la critique textuelle et de la psychologie, et sa posture doctrinale qui se place au-dessus de la discussion rationnelle le rendent inassimilable par les méthodes et les présupposés de l’université moderne.

Les critiques philosophiques qui lui sont adressées portent principalement sur le caractère dogmatique et assertorique de son discours : il expose, il affirme, il ne débat jamais. Son style est celui d’une démonstration mathématique appliquée à la métaphysique, ce qui peut séduire par sa limpidité mais irriter par son absence d’argumentation dialectique. On lui reproche également ses interprétations parfois très personnelles des doctrines qu’il expose, comme son rejet catégorique de la réincarnation (punarjanman) dans l’hindouisme, qu’il considère comme une incompréhension occidentale alors même qu’elle est un dogme central pour la plupart des courants hindous , ou sa vision initiale très critique du bouddhisme, qu’il a par la suite nuancée sous l’influence de Coomaraswamy et d’Eliade. Enfin, la critique la plus fondamentale vise le caractère auto-référentiel et clos de son système, qui se valide par ses propres principes et se déclare par avance supérieur à toute critique d’origine « profane ».

Les lectures politiques et idéologiques

Bien que Guénon se soit toujours défendu de faire de la politique, affirmant que sa perspective se situait à un niveau purement métaphysique et principiel, sa pensée a des implications politiques évidentes et a fait l’objet de nombreuses appropriations idéologiques. Sa critique radicale de la démocratie, de l’égalitarisme et de l’individualisme, son éloge d’une société hiérarchisée fondée sur une élite spirituelle (calquée sur le système des castes hindoues), et sa théorie de la subordination nécessaire du « pouvoir temporel » à l’ « autorité spirituelle » constituent un programme intrinsèquement anti-démocratique et anti-moderne.

Sans surprise, ces thèses ont trouvé un écho particulièrement favorable dans les milieux contre-révolutionnaires, traditionalistes catholiques et d’extrême-droite. Le penseur italien Julius Evola, figure majeure de l’ésotérisme fasciste, a largement puisé dans l’œuvre de Guénon pour construire sa propre vision du monde, bien que Guénon ait toujours gardé ses distances avec Evola, rejetant son activisme politique, son nietzschéanisme et son racisme biologique. Pour de nombreux critiques, la pensée guénonienne, par son rejet total de l’héritage de 1789, peut être lue comme une justification métaphysique d’un projet politique réactionnaire, voire totalitaire.

La question de son prétendu apolitisme est au cœur des controverses. Pour ses critiques, cet apolitisme est un leurre. En condamnant avec la dernière virulence les démocraties occidentales tout en restant largement silencieux sur les régimes totalitaires fascistes et nazis des années 1930 et 1940, il aurait opéré un choix politique par omission. Son idéal d’une société théocratique, où une élite spirituelle régirait tous les aspects de la vie collective, est perçu comme un modèle totalitaire. Pour ses défenseurs, au contraire, sa critique se situe à un niveau purement principiel, une « métapolitique » qui transcende les contingences des régimes politiques de son temps. Selon eux, Guénon ne s’intéresse pas à la politique mais au Politique, c’est-à-dire aux principes qui doivent fonder un ordre social légitime. Le débat reste ouvert, témoignant de l’ambiguïté fondamentale d’une œuvre qui, en voulant se situer au-delà de l’histoire, s’y est trouvée inévitablement et profondément impliquée.

Conclusion

L’apport fondamental de René Guénon à la pensée du XXe siècle est d’avoir réintroduit, avec une rigueur intellectuelle et une intransigeance sans équivalent, la perspective de la métaphysique traditionnelle dans un monde occidental qui, selon lui, l’avait totalement oubliée. Il a redonné un sens précis et exigeant aux concepts de Tradition, d’initiation, de symbole et d’orthodoxie. Parallèlement, il a formulé la critique la plus systématique, la plus radicale et la plus profonde de la modernité, non pas d’un point de vue social ou économique, mais d’un point de vue purement spirituel, la décrivant comme la phase terminale d’un cycle de dégradation cosmique.

Son héritage, cependant, demeure profondément ambivalent et clivant. Pour ses continuateurs et ses nombreux lecteurs à travers le monde, il est « la boussole infaillible », le guide intellectuel qui a rouvert la porte vers la connaissance transcendante et offert les clés de discernement nécessaires pour naviguer dans le chaos du monde moderne. Pour ses critiques, il est un idéologue dogmatique, un penseur anti-historique dont le système clos et les sympathies politiques implicites ont pu servir de caution métaphysique à des projets politiques dangereux. Son œuvre est ainsi, simultanément, une source d’éveil spirituel pour d’innombrables chercheurs et un objet de suspicion intellectuelle et politique pour le monde académique et une partie du champ philosophique.

Au-delà de l’adhésion ou du rejet de son système doctrinal, la force pérenne de la pensée de Guénon réside peut-être dans sa capacité à poser des questions radicales que la modernité préfère souvent éluder. Sa critique du « règne de la quantité », de la perte de sens, de la primauté de l’action sur la connaissance et de la dissolution des certitudes spirituelles conserve une pertinence troublante. Elle interpelle la civilisation moderne sur ses propres fondements, ses finalités et son destin. L’étude de Guénon, même menée d’un point de vue critique, contraint à un « renversement des clartés », pour reprendre le titre de l’ouvrage de Xavier Accart , et à une interrogation fondamentale sur la nature de la connaissance, le sens de l’histoire et la place de l’homme dans l’univers. En cela, qu’on le considère comme un prophète ou un idéologue, il demeure un interlocuteur incontournable pour qui veut penser la crise spirituelle de notre temps.