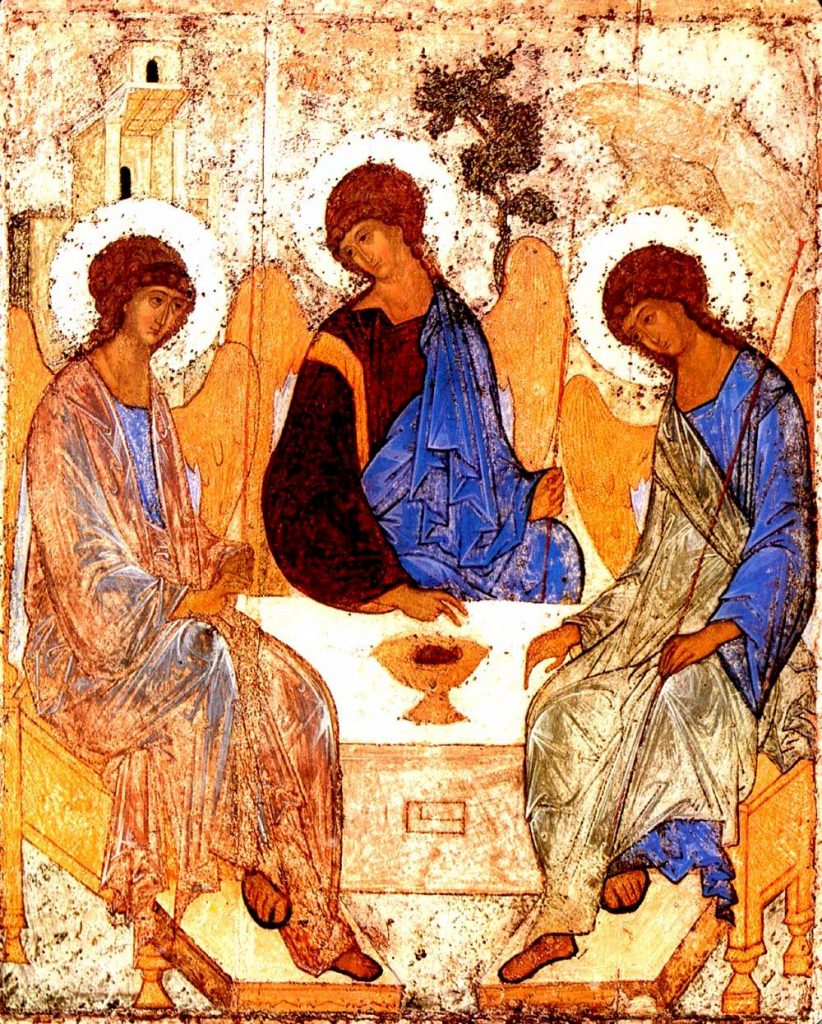

Un moine russe du XVIe siècle, pénétré de la beauté du vrai et de sa force salutaire, a peint, dans la contemplation et la ferveur cette icône de la Sainte Trinité, qui rayonne au-dessus de toutes les tristesses humaines. Dans cette image inoubliable de Roublev, la divinité apparaît encore sous le voile majestueux de la forme angélique, et cependant, au regard intérieur, tout le mystère est ici déjà manifesté.

Trois personnes se présentent à nous ; la sympathie, visiblement, les unit, une mutuelle compréhension règne sur leur sublime entretien. En harmonie avec elles, le chatoiement des surfaces, des formes et des couleurs est comme un reflet de la lumière inacessible elle-même qui, réfractée par la matière, semble transfigurer notre domaine ici-bas : des fils d’or d’une splendeur céleste flambent dans le rouge de l’amour, s’enfoncent dans les vivantes profondeurs de l’azur, ondulent dans le vert de la nature, du renouveau et de l’espérance. Tous les éléments se répondent dans un équilibre parfait. Chaque mouvement, ébauché dans la douceur, s’accomplit, infiniment calme, dans le repos bienheureux de l’Unité ; le mouvement parfait de la Divinité se déploie en une triple paix.

Une lecture de l’icône

Le Seigneur apparut au chêne de Mambré. Abraham, ayant levé les yeux, vit trois hommes et courut de l’entrée de la tente à leur rencontre.

— Genèse 18,1-2

Une représentation dépouillée de l’hospitalité d’Abraham : André Roublev n’a gardé que « les Trois » (Gn 18), vêtus pour partie de bleu signe de la divinité. Simplement, en arrière-plan, sont indiqués : une maison, la Maison du Père, un arbre, où la Croix se métamorphose en nouvel Arbre de Vie, un rocher, celui d’où jaillit l’eau de l’éternité, la grâce du Saint-Esprit. Le plat dans lequel était servie la tête de veau qu’Abraham offrait à ses hôtes devient la coupe eucharistique : elle est au centre de la composition.

Le Christ est symbolisé par l’ange du milieu, associé à l’Arbre. Ses vêtements bleu céleste et brun terrestre, montrent l’union du divin et de l’humain, sans séparation ni confusion ; l’aile sous l’aile du Père, il le regarde et s’incline vers lui et bénit la coupe de son propre sacrifice.

Le Père est symbolisé par l’ange de gauche. Chacun tient un bâton de pèlerin à la main, celui du Père étant le seul vertical ; de même le rocher de droite et l’arbre du centre sont inclinés vers la gauche ; le Père est le seul à avoir les deux épaules couvertes d’un manteau doré signe de la divinité. Lui aussi bénit la coupe et son visage, dans sa paix même, est étrangement douloureux. Mais il regarde l’ange de droite, dont le manteau vert, couleur de vie, couleur de renouveau, anticipe la Résurrection.

L’Esprit vivifiant, symbolisé par l’ange de droite, c’est par Lui que le Père ressuscitera le Christ et communiquera au monde la vie, une vie sans la moindre trace de mort, sans ombre aucune, il n’y a pas d’ombre dans cette icône.

La géométrie de cette sainte image est remarquable ; elle est peinte dans un rectangle à la proportion de 4/5. Le groupe des trois anges, très élancés, s’inscrit dans un cercle dont le centre est la main du Christ, cercle lui-même contenu dans un octogone marqué en bas par les sièges. La forme de la coupe qui repose sur la table est reprise à la fois dans l’espace délimité par les jambes des deux anges, à droite et à gauche ainsi que par la forme de l’ange central. L’inclinaison de tête des trois personnes suggère un mouvement circulaire et infini. L’axe vertical de la croix passe par le rectangle de l’autel, la coupe, le corps du Christ et l’arbre, alors que l’axe horizontal passe sur le cœur du Christ et les épaules du Père et de l’Esprit Saint.

Le plus marquant est cette place vide, en face, qui invite chacun à cette table, invitation encore accentuée par la perspective inversée qui met le point de fuite chez celui qui regarde.

Cette icône, comme beaucoup en Russie au XVIIIe et XIXe, fut recouverte, d’un revêtement en argent appelé rjsa ou riza, véritable chef-d’œuvre d’orfèvrerie.

D’après Olivier Clément, via la Communauté du Chemin neuf pour la lecture.