Rarement une œuvre cinématographique n’aura aussi bien porté son nom. « Sacré Cœur », sorti le 1er octobre 2025 en France, s’est imposé comme le phénomène inattendu de cet automne. Orchestré par les réalisateurs Sabrina et Steven Gunnell et distribué par Saje Distribution, ce docu-fiction s’annonçait comme une production de niche, visant un public confessionnel restreint. Les réalisateurs eux-mêmes confiaient n’espérer que 20 000 spectateurs. Pourtant, défiant toutes les projections, le film a généré un engouement inattendu, franchissant la barre des 300 000 entrées en France (au 5 novembre) et suscitant une véritable adhésion de son public, en témoigne son score exceptionnel de 4,5 sur 5 sur AlloCiné. Loin d’un succès silencieux, « Sacré Cœur » est devenu un catalyseur de « débats passionnés », cristallisant les tensions françaises autour de la laïcité et de l’identité.

Une esthétique de la rencontre

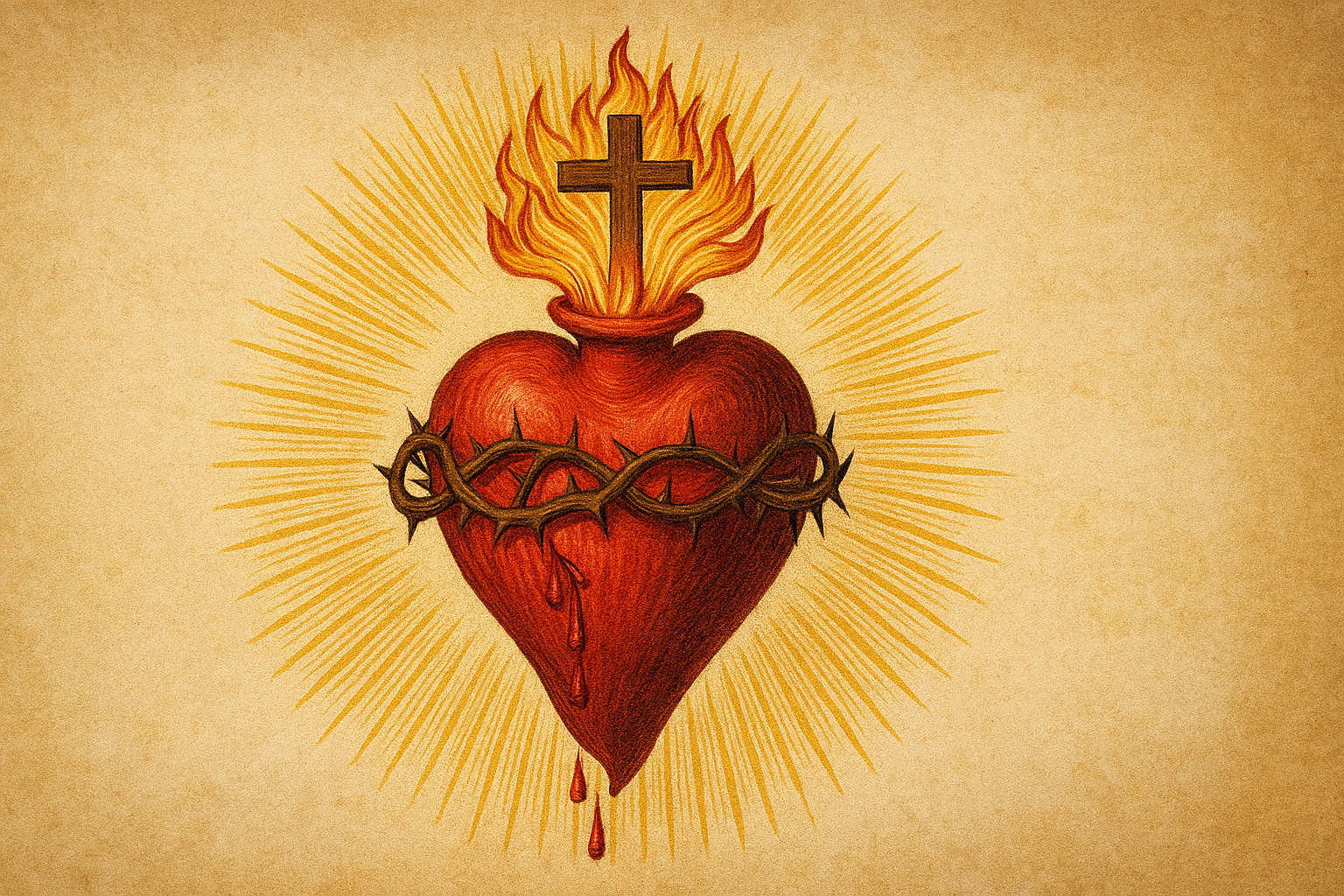

Le projet du film est de sonder le « mystère du Sacré-Cœur de Jésus ». Il articule son propos sur deux temporalités : d’une part, la reconstitution des apparitions originelles à Sainte Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial, il y a 350 ans ; d’autre part, la démonstration que cette « puissance… transforme encore des vies » aujourd’hui. Cette structure narrative est servie par le genre du docu-fiction, qui s’avère ici un choix formel et théologique d’une grande habileté.

Là où l’on pouvait redouter, selon les termes d’un observateur, un « pieux navet spirituel », « Sacré Cœur » surprend par une « réelle qualité cinématographique ». Des professionnels des médias, initialement sceptiques, ont salué une œuvre formellement aboutie : « la photo de qualité cinéma est belle, les reconstitutions honnêtes, les témoignages touchants, le jeu d’acteur réussi ». Le film parvient à s’emparer d’un sujet que l’on pouvait croire « désuet » ou « figé dans des images mièvres » pour le rendre « incroyablement contemporain et humain ».

La force de l’œuvre réside dans sa capacité à juxtaposer le « docu » et la « fiction » non pas comme deux régimes séparés, mais comme la validation l’un de l’autre. La forme documentaire (les témoignages) postule la présence continue de l’événement fictionnel (les reconstitutions). Cette fusion permet au film d’être reçu à plusieurs niveaux : comme un objet de foi pour les croyants, mais aussi comme un objet de curiosité anthropologique ou esthétique pour les non-croyants. Le traitement, qualifié d’ « accessible et sincère », ancre le spirituel dans le quotidien, filmant des « vies ‘ordinaires’ traversées par une expérience spirituelle ‘extraordinaire’ ». Cette approche s’étend à une revalorisation inattendue de la place du féminin, que ce soit à travers la figure centrale de Sainte Marguerite-Marie ou la « très belle » notion du « double cœur » cu Christ et de la Vierge Marie. En résulte une œuvre qui, tout en étant radicalement catholique, maintient une « belle ouverture » en invitant « aussi les non-croyants dans son cœur-à-cœur avec l’autre ».

La trajectoire du réalisateur

Pour saisir l’intention profonde de « Sacré Cœur », un détour par le parcours de son co-réalisateur, Steven Gunnell, est nécessaire. Loin d’être un inconnu, Gunnell fut une icône pop des années 90, membre du boys band Alliage. Son témoignage personnel, qui informe chaque plan du film, est celui d’une rédemption. Il décrit la période post-célébrité comme une « vraie descente aux enfers », marquée par l’alcool, la dépression, l’isolement et la précarité.

Le point de bascule fut une conversion, vécue non comme une adhésion intellectuelle mais comme « une rencontre physique, palpable, avec ce Jésus d’amour » dans une église londonienne. Il décrit cet instant comme les « prémices du Sacré-Cœur qui brûlait » en lui. Cette trajectoire biographique est la méta-histoire du film. Le schéma narratif de Gunnell (crise existentielle, chute, « rencontre » rédemptrice) est le même que celui des témoins qu’il filme. Cette authenticité biographique sert de caution à l’œuvre.

Le film, qu’il a co-réalisé avec sa compagne Sabrina, est ainsi le « fruit d’un long chemin de guérison ». Cette origine éclaire la stratégie de communication du réalisateur, qui opère un habile glissement sémantique pour désamorcer les critiques : « Ce n’est pas un film religieux au sens strict », insiste-t-il. « C’est un film sur la rencontre, sur ce qu’il y a de plus humain dans le divin ». Cette formule permet d’universaliser le propos pour un public laïc (« la rencontre ») tout en parlant de manière codée au public fidèle, qui sait précisément de quelle « Rencontre » il s’agit.

Le film à l’épreuve de la laïcité

Le succès du film doit cependant beaucoup à ses détracteurs. « Sacré Cœur » a été propulsé de la chronique spirituelle à l’arène médiatique nationale suite à une décision de censure. MediaTransports, la régie publicitaire de la RATP et de la SNCF, a refusé la campagne d’affichage dans le métro parisien. Le motif invoqué fut que le film était « confessionnel et prosélyte » et que la régie se devait de respecter le « principe de neutralité du service public ».

Cette décision a immédiatement déclenché une contre-polémique. Hubert de Torcy, de Saje Distribution, a dénoncé une hypocrisie, soulignant que des films d’horreur utilisant abondamment l’imaginaire chrétien, tels que « L’Exorciste » ou « La Nonne », sont affichés « partout », tandis que « Sacré Cœur » subissait un « refus net ». Steven Gunnell a renchéri, exprimant sa tristesse que « les affiches de films sataniques et d’horreur » soient tolérées à Halloween, mais qu’un « simple cœur flamboyant, sans même la croix » soit jugé prosélyte.

Cette controverse révèle une fracture dans l’interprétation de la laïcité française. L’imaginaire chrétien semble toléré tant qu’il est folklorisé ou sécularisé (comme dans l’horreur), mais devient problématique dès qu’il se présente comme une foi vivante.

L’affaire s’est intensifiée à Marseille, lorsque le maire socialiste, Benoît Payan, a annulé une projection au cinéma municipal du château de la Buzine, invoquant le « respect du principe de laïcité ». Cette fois, la réponse fut judiciaire. Saisi en référé, le tribunal administratif de Marseille a désavoué le maire, qualifiant l’interdiction de « censure idéologique » et d’ »atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de création et à la liberté de diffusion artistiques ».

L’impact de ces censures fut un cas d’école d’Effet Streisand. Initialement ignoré par la presse parisienne, le film a bénéficié d’une « large médiatisation » grâce à ces interdictions. Le public s’est mobilisé, transformant l’acte de visionnage en acte militant. Comme l’a résumé Steven Gunnell, les spectateurs sont devenus les « véritables affiches du film ».

L’ombre du catholicisme identitaire

Une seconde polémique, plus insidieuse, s’est développée parallèlement. Au-delà de la question de la laïcité, c’est le fond idéologique et les soutiens du film qui ont été questionnés. Sur des plateformes comme SensCritique, l’œuvre a été qualifiée de « purge propagandiste ». Un commentaire a fait mouche, synthétisant cette critique d’un laconique : « Salut Bolloré ! Jolie propagande ».

La critique la plus structurée est venue de l’intérieur même de l’Église, via le Collectif catholique P.A.I.X. (Pour un accueil inconditionnel dans l’église). Celui-ci dénonce une instrumentalisation du film au service d’un projet politique. Le collectif pointe des « liaisons dangereuses » : le « soutien financier du milliardaire Vincent Bolloré » ; la distribution par Saje, dont un actionnaire (Ze Watchers) est lié à Bolloré ; et la promotion massive sur les médias de ce dernier (CNews, C8, JDD).

P.A.I.X. dénonce également la promotion assurée par des figures traditionalistes ou proches de l’extrême droite, comme l’abbé Matthieu Raffray, ou dans des médias identitaires. L’accusation centrale est que ces soutiens inscrivent le film, « que ce soit ou non la volonté des réalisateurs », dans un « mouvement identitaire ». Ce projet d’une « politique des ‘racines’ » ou d’un « national catholicisme » se situerait aux antipodes de la ligne sociale et universaliste du Pape François.

C’est là le nœud gordien du phénomène « Sacré Cœur ». Le film, qui se veut un « acte d’amour » et « loin de constituer une propagande », se retrouve au centre d’une « guerre culturelle ». Il expose la fracture qui traverse le catholicisme français, partagé entre une ligne sociale et une ligne identitaire. L’ambiguïté demeure : les Gunnell sont-ils des artistes sincères dont l’œuvre est récupérée par des forces politiques, ou des participants actifs à ce mouvement ? Le film devient un miroir, où le public voit un « besoin de transcendance », les censeurs du « prosélytisme », et les critiques politiques une « propagande ».

Finalement, « Sacré Cœur » est bien plus qu’un docu-fiction. C’est un objet social total. Son succès commercial est indissociable des controverses qui l’ont alimenté, bénéficiant à la fois de la maladresse de ses censeurs et de la puissance de ses soutiens médiatiques. L’œuvre de Sabrina et Steven Gunnell restera comme un marqueur de son époque : elle a su conjuguer une qualité cinématographique reconnue à une sincérité spirituelle qui a touché un public de masse, tout en servant de catalyseur aux débats les plus vifs sur la place du religieux dans la société et sur les batailles idéologiques qui traversent le catholicisme contemporain. Qu’on y voie un « hymne à l’amour » ou une manœuvre politique, « Sacré Cœur » a réussi là où tant d’autres échouent : il a forcé la société à se regarder et à débattre.